한문자료

노원신문 18- 光復(광복)

光復(광복)

도정 권상호

올해는 光復(광복) 65주년이다. 한일강제병합 100주년이자, 6․25전쟁 60주년이기도 하니 꽤 시끌벅적한 해이다. 1945년 乙酉(을유) 8월 15일, 우리나라가 일본 제국주의자들에게 빼앗겼던 나라의 주권과 국토를 다시 찾은 날이다. 광복의 기쁨도 잠시, 지금까지 남북으로 갈라진 상황을 생각하면 진정한 광복은 아니다.

光復(광복)을 문자 그대로 해석하면 ‘빛을 회복함’의 의미이다. 여기서 빛은 國權(국권)의 상징적 표현이라 하겠다.

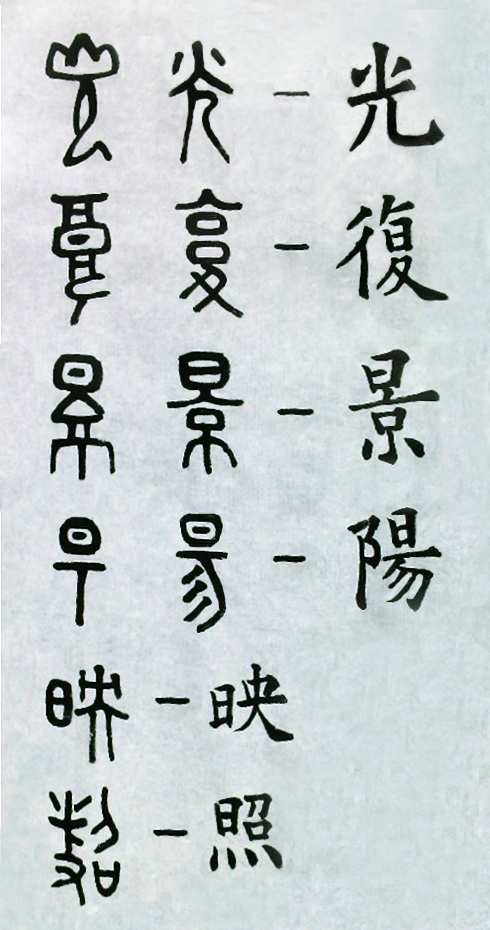

‘光(빛 광)’은 ‘火(불 화) + 儿(사람 인)’으로 구성된 글자로 ‘불씨를 머리에 이고 있는 사람’의 모습이다. 日光(일광)이나 光明(광명), 榮光(영광)처럼 대단한 의미에서 출발한 것이 아니다. 혹자는 노예가 활활 타오르고 있는 불을 머리에 이고, 주변을 밝히고 서 있는 ‘인간 조명등’으로 해석하기도 한다. 그러나 光(광) 자를 만들던 당시의 고대인들에게는 生食(생식)보다 火食(화식)을 위한 불씨 보관 또한 절대적으로 중요한 일임에는 틀림없었을 것이다. 火爐(화로)는 난로의 역할 외에 불씨를 잘 보관하기 위한 수단이기도 했다. 특히 라이터나 성냥이 없던 시절 여름 장마철의 불씨야말로 천금같이 귀한 것이렷다.

‘復(돌아올 복)’은 ‘彳(조금 걸을 척) + 㚆(돌아올 복)’으로 구성된 글자이다. 復(복) 자는 갑골문에서 소전까지 㚆(복)으로 쓰다가 예서에 와서야 彳(척)을 붙였다. 갑골문에서 㚆(복)의 윗부분은 ‘성곽의 높은 담’, 아랫부분은 ‘발’을 가리킨다. 담에 올라갔으면 다시 돌아 내려와야 하므로 ‘돌아올 㚆(복)’이 되었다. 그런데 復(돌아올 복)은 ‘復(다시 부)’로 의미가 확장되고 발음도 달라진다. 어떤 이는 㚆(복)의 윗부분은 ‘담’이 아니라 대장간의 ‘풀무’로 보고 풀무질의 반복 행위에서 온 글자로 보기도 한다. 復權(복권), 回復(회복), 復活(부활), 復興(부흥)이로다.

빛을 뜻하는 글자는 光(빛 광)이라면, 볕을 뜻하는 글자는 景(볕 경), 陽(볕 양)이다. 빛의 동사형은 ‘비치다’인데 이에 해당하는 한자는 ‘映(비출 영), 照(비출 조)’, 형용사형은 ‘빛나다’인데 이에 해당하는 한자는 燦(빛날 찬), 爛(빛날 란), 曜(빛날 요)이다.

‘景(볕 경)’은 ‘日(일)+京(경)’으로 구성된 글자이다. 京(서울 경)은 본디 ‘높은 성곽’을 가리키는 글자였다. 나라의 수도는 보통 높은 곳에 세워졌으므로 그 의미가 확장되어 ‘首都(수도)’의 뜻으로 되었다. 뾰족한 지붕[亠]과 성벽[口] 아래의 높은 담장[小]이 보인다. 따라서 景(볕 경)은 ‘높은 성곽에 환하게 비치는 햇볕’을 뜻한다. 그리고 성곽처럼 높은 곳에서 굽어보는 景致(경치)야말로 물어서 무엇하리. 風景(풍경), 背景(배경), 景氣(경기)로다.

景(경)에 햇살 이미지의 彡(삼)을 붙이면 ‘影(그림자 영)’ 자가 파생된다. 빛이 없으면 그림자도 없으리라. 形影(형영), 影響(영향), 撮影(촬영)이로다.

‘陽(볕 양)’의 원형은 昜(볕 양)이고 나중에 阝(언덕 부)가 붙었다. 갑골문 형태는 기다란 장대[丅] 위에 日(해 일)이 있는 모습에서 ‘높은 곳에서 내리쬐는 햇볕’을 뜻한다고 볼 수 있다. 금문에 내려오면서 햇살[彡]을 구체적으로 그려 넣었고, 장대가 휜 것은 ‘길다’라는 뜻을 더했기 때문이다. 水(수), 永(길 영), 手(수), 電(번개 전) 등의 글자 끝이 휘어져 있는데 이런 모양의 글자는 모두 ‘길다’는 뜻을 지니고 있다. 太陽(태양), 陽地(양지), 斜陽(사양), 陰陽(음양)이로다.

‘陰(응달 음)’은 陰陽(음양), 光陰(광음)이라는 한자어에서 보듯이 陽(볕 양), 光(빛 광)의 상대자로 쓰인다. 陰(음)은 ‘阜(언덕 부) + 今(이제 금) + 云(구름 운)’으로 이루어진 글자로 今(금)은 발음을 나타내며, ‘구름이 해를 가리어 언덕에 응달이 진 모습’이다. 光陰(광음)은 빛과 그림자가 갈마들면서 시간이 흘러감으로 ‘시간, 세월’의 의미로 된다. 一寸光陰不可輕(일촌광음불가경)이라.

映寫機(영사기)로 映像(영상)을 비출 때는 中央(중앙)을 잘 맞춰야 하기에 ‘映(비출 영)’ 자에는 央(가운데 앙) 자가 붙어 있다. 에디슨이 발견한 전깃불 덕분에 달빛에 책을 읽는 映月讀書(영월독서)나 눈빛에 책을 읽는 映雪讀書(영설독서)는 전설 같은 얘기가 되고 말았다.

照(비출 조) 자의 금문 자형을 보면 ‘손[又]으로 횃불을 들어 있는 모습’이다. 召(부를 소)는 발음을 나타내기도 하고, 횃불로 사람을 불러 모으는 역할도 겸한다. 소전 이후에는 쓰기 복잡한 횃불 모양 대신에 日(일)과 火(화)로 대신했다. 우리말에서는 ‘활활 타는 불’에서 횃불이란 말이 왔다지만, 한자에서는 照(조) 자를 보면 횃불을 ‘햇불[日火]’처럼 밝은 것으로 판단했나 보다. 照明燈(조명등), 照明彈(조명탄), 照度(조도)로다.

粲(정미 찬)은 ‘손[又]으로 껍질을 벗긴[歺] 쌀[米]’, 요즈음으로 말하면 기계 따위로 벼를 찧어 입쌀을 만든 쌀, 곧 ‘精米(정미)’를 가리킨다. 八十八(팔십팔) 번의 손이 간 모양의 글자 米(쌀 미)가 얼마나 아름답게 보였을까? 여기에 빛을 나타내는 火(화)를 붙여 만든 글자가 ‘燦(빛날 찬)’이다. 난간이 있는 집은 아름답다. 난간을 나타내는 欄(난간 란)의 木(목) 대신에 빛을 내는 火(화)를 넣어 만든 글자가 ‘爛(빛날 란)’이다. 여기에서 ‘燦爛(찬란)’이라는 단어가 나온다.

曜(빛날 요) 자는 ‘日(해 일) + 翟(꿩 적)’으로 이루어졌다. 햇빛이 현란한 꿩 깃에 비치니 ‘빛나다’는 의미가 절로 나오지 않는가. 耀(빛날 요)나 燿(빛날 요)도 같은 뜻이다. 그러고 보니 翟(적) 앞에 日(일)이 붙든, 光(광)이 붙든, 火(화)가 붙든 같은 의미가 되는구다. 詩經(시경)에 日出有曜(일출유요)라 하지 않았는가.

2010년 8월 15일 光復節(광복절)은 해날 日曜日(일요일)과 겹쳐서 더욱 빛난다. 빛이 강한 만큼 그림자도 뚜렷하나니, 庚戌國恥(경술국치)의 恥辱(치욕)은 절대 잊지 말자.

노원신문 19- 聽聞會(청문회)

노원신문 19- 聽聞會(청문회) 노원신문 17- 暴炎(폭염)

노원신문 17- 暴炎(폭염)

권상호

요즈음은 일주일 단위로 살아가지만 옛날 우리 선조는 열흘을 단위로 생활하였다. 旬(열흘 순) 자가 그 예인데, 날[日(일)]이 한 바퀴 돌아 매듭지어 지는[勹(쌀 포)] 모양이다. 갑골문의 모양을 보면 勹(포)가 아니라 十(십)을 구부려 놓은 모습인데, 이 때의 十(십)은 10개 천간의 첫 글자인 甲(갑) 자의 초문이다. 上旬(상순), 中旬(중순), 下旬(하순)

旭(아침 해 욱), 易(역) 星(성), 春(춘), 昨(작), 旱(한), 昃(측), 昇(승), 是(시), 昰(하), 普(보), 청경우독, 智(지), 暇(가), 暑(서), 暖(난), 霞(하), 暗(암), 暢(창), 暮(모), 慕(모), 曆(력), 曉(효),

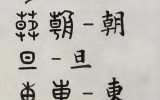

日->早-旦-東-旭-明-昌-昱-昊-杳-昏-時-晴-旬

원래 문자가 생기기 이전에 사물이 먼저 있었고, 또 그에 따른 名이 있었다. 밤하늘에 뜬 둥근 달을 보고 중국음으로 [위에]라 발음하고, '月'이란 문을 만들어 사용했던 것이다. 떡방아를 찧는 토끼가 두 마리라 생각하여 사이에 가로획을 두 번 그었고, '夕'자는 산 위로 달이 반쯤 떴을 때를 가리키는지라 토끼가 한 마리만 보이기 때문에 橫劃(횡획)을 한번만 그은 것이다. 그리고 '朗(밝을 랑)', '望(바랄 망)' 등의 글자도 그 의미를 미루어 짐작할 수 있다.

夕-月->朗-望

象形字(상형자)의 예로서 '日'이란 文을 살펴보자. '日'자는 원래 둥근 모습이었으나 모나게 바뀌었다. 그 이유는 붓으로 글자를 쓰기 이전에 칼로 글자를 새기는 刀筆文字(도필문자)가 선행하였는데, 칼로써 나무나 돌에 둥근 획을 새기기란 그리 쉽지 않았을 것이다. 그리하여 '둥글 圓(원)'자도 둥근 원이 없이 모나고, '돌 回(회)'자도 어쩔 수 없이 모나게 썼음을 볼 수 있다. '日'의 가운뎃점은 '까마귀'를 나타낸다.

'까마귀 烏(오)'자를 '새 鳥(조)'자와 비교해 보면 점 하나가 없음을 알 수 있다. 까마귀는 눈이나 털이 모두 까맣기 때문에 눈동자를 알아볼 수 없었고 따라서 '烏'자에는 눈동자를 나타내는 點이 하나 부족하다.

日->圓-回 烏-鳥

'文'이 생기기에 앞서 '文'이 가리키는 사물의 '名'이 먼저 있었다. 사물의 이름을 뜻하는 '名'에 대한 인식의 차이로 동서양 언어에도 문장 구조에 있어 상당한 차이를 보이고 있다. 다시 말하면 그 차이는 서양의 말은 동사 중심의 언어이고, 동양의 말은 명사 중심의 언어라는 사실이다. 동양은 農耕社會(농경사회)이었기 때문에 정착생활을 하게 되었고 따라서 사람의 성품도 정적이고, 농사를 주로 하다가 보니 자연히 시간을 중시하게 되었다. 그러나 서양은 狩獵社會(수렵사회)이었기 때문에 저절로 이동생활을 하게 되었고 따라서 사람의 성품은 동적이고, 수렵을 주로 하니 자연히 장소를 중시하게 되었으며, 장소를 따라 이동하면서 살아가니 상공업의 발달을 보게 되는 것은 자명한 일이다.